沈殿藍(泥藍)の販売を開始します

沈殿藍の製造

毎年4月後半から7月末に掛けて沈殿藍(泥藍)の製造シーズンが始まります。

沖縄では梅雨の時期に刈り取りし製造を行うため1年で1番の繁忙期となります。

今年は例年に比べて水温が低く、発酵の速度がゆっくりの為藍葉の引き上げのタイミングが難しい。こればっかりは人工的に調整出来ない為自然との戦いです。 辛抱強く観察します。

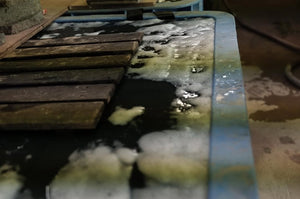

藍葉の溶け具合や水の色などを観察し引き上げのタイミングを見計らいます。色素を最大限に抽出する為何度も何度も観察と藍葉を上下に切り返しを繰り返します。

藍葉から十分に色素成分を抽出出来たら藍葉を取り除き、液に貝灰を水に溶いて投入しphを上げ高アルカリの状態にします。 しばらく攪拌し空気を送り込みます。攪拌し空気を送り込む事で抽出した色素成分と酸素が結合し、液体が徐々にブルーに変化していきます。 空気を送り込む過程で気泡が発生し、ぶくぶくと泡だらけになります。

沈殿藍の完成

様々な工程を経てRYUKYU BLUEを生み出す色素の塊、沈殿藍(泥藍)が完成します

沈殿藍(泥藍)の販売について

沈殿藍(泥藍) 【100g】

沈殿藍(泥藍) 【1kg】

沈殿藍(泥藍)の使用方法について

沈殿藍(泥藍)は植物から取り出した色素の塊のため染料、顔料の両方の用途にご使用が可能です。

- 染料としての使用方法 -

染料として使用する場合には「藍建て」と呼ばれる工程が必要になります。藍建ての方法には大きく分けて「1. 灰汁発酵建て」、「2. グルコース建て」、「3. 科学建て」があります。藍建て方法に関しては藍建てを行う環境によっての管理方法に注意が必要なため藍建てに関する基礎知識が必要になります。藍の管理をしっかりと行う事で染料として染められる期間、染められる量も変化するため上手に管理する事で沢山染める事が可能になります。

1. 灰汁発酵建て

木灰を使用した灰汁を使用しフスマ、貝灰、日本酒を使い温度、pH管理をしながら藍の色素を還元する微生物を繁殖させる事で藍の色素を染められる状態を作り上げる技法です。藍建てを行う環境によって変わりますが1週間~2週間ほどの時間が掛かります。日本ではこの技法が主に使用されてきました。

2. グルコース建て

沈殿藍(泥藍)を水に溶いて水飴もしくは糖蜜と泡盛を使い温度、pH管理をしながら藍の色素を還元し藍の色素を染められる状態を作り上げる技法です。藍建てを行う環境によって変わりますが1週間~2週間ほどの時間が掛かります。

3. 科学建て

沈殿藍(泥藍)を水に溶いてハイドロサルファイトと苛性ソーダを使いpH管理を行う事で藍の色素を染められる状態を作る方法です。30分~1時間程度で染められる状態を作る事が可能ですが特に苛性ソーダ等の科学物質を使用する場合には劇薬のため使用には十分に注意が必要です。

- 顔料としての使用方法 -

沈殿藍(泥藍)は水分を含んだペースト状態になっています。水に溶いて漆喰や塗料に混ぜる事で建材や布に定着させる色粉としての使用が可能です。刷毛塗り、筆で描く画材としても使用が可能となりますが色を載せる土台の材質によって助剤が異なるため使用用途、土台の素材、使用場所の環境を考慮して塗布方法、仕上げ方法を検討する必要がございます。

お問い合わせ

購入の際には藍建て未経験の方、経験者の方でも使用方法のご相談はお気軽にこちらまでご連絡ください。